長春的圈樓之所以稱其為「圈」,是因其樓體設計獨特,顧客從不同門進入,順着通道行走,無論順行或逆行,都可回到起始位置,形成一個完整的「圈」。圈樓的外體有着中式古典房屋的設計——例如簷廊和大屋簷。

每當夏日松遼平原的暖風掠過圈樓飛簷時,簷角銅鈴輕顫的聲響,恰似百年前那些墨錠研磨時的沙沙回音。本次拍賣會上,當「東北風雲人物墨寶」版塊的拍品在樟木箱中啟封后,相信那些宣紙上的墨跡,定然凝結着關東大地的風雪年輪——那些在歷史長河中奔涌的人物事跡,正透過狼毫的皴擦,在時光的宣紙上洇開新的紋路。

張作霖:狼毫裏的關東血性

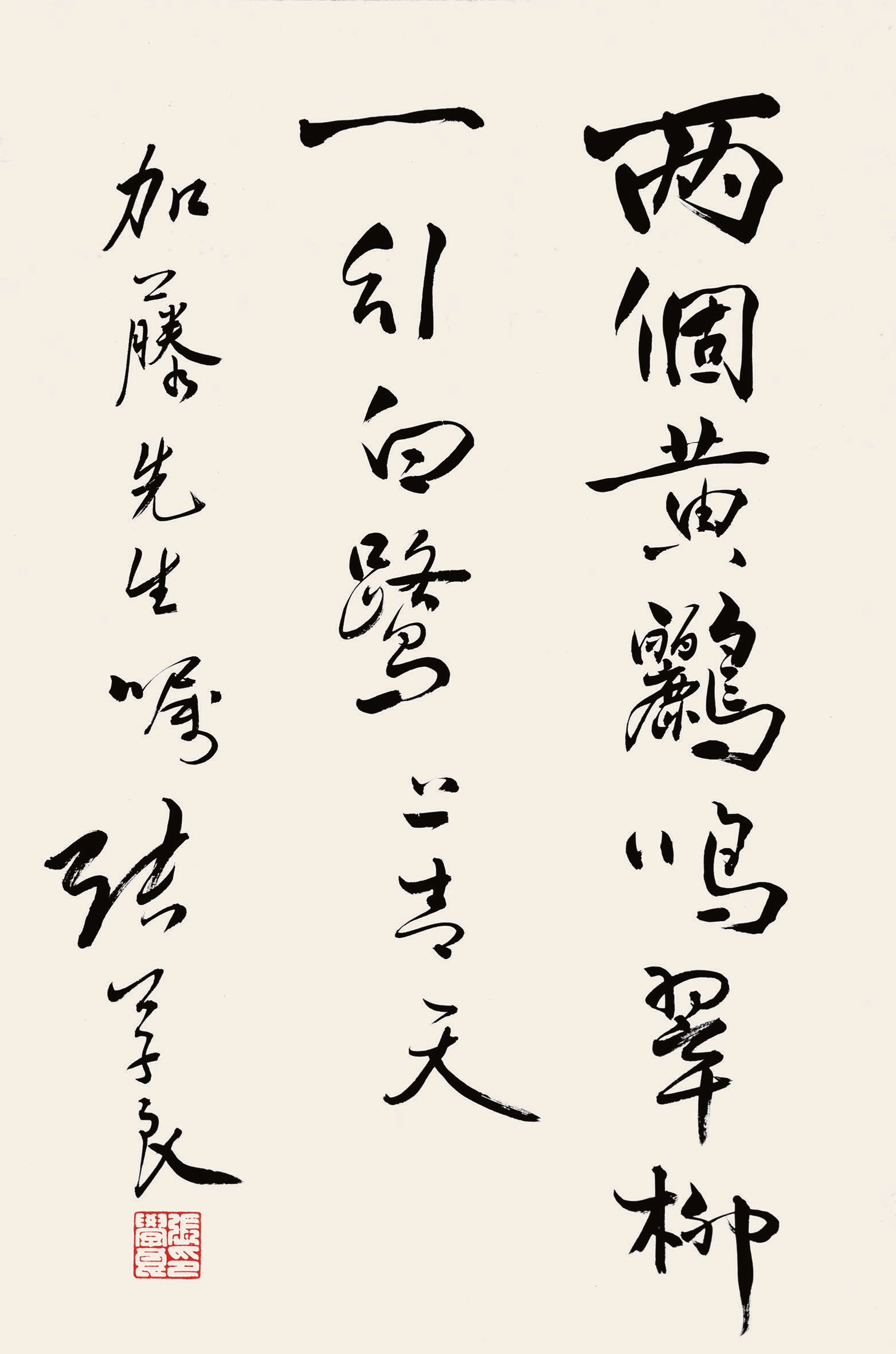

張作霖墨寶

1925年的冬夜,奉天督軍府的銅門環上還掛着未化的雪粒,燭火卻已將張作霖的影子投在宣紙上,形成了墨色與雪光交織的剪影。這位習慣用狼毫大筆的草莽英雄,揮毫時袖口總沾着關東煙草的味道。眾所周知,「東北王」以其豪邁與果敢聞名於世,雖出身行伍,文化程度不高,卻對書法有着獨特的熱愛。他的書法作品多以行、楷為主,看似粗獷的筆觸下,實則蘊含着一股雄渾之力。

坊間傳聞,某次日本人向其索字時,他在「天理人心」落款處故意將「墨」字去 「土」,筆鋒掃過處似有刀光迸現:「媽了個巴子,寸土不讓就是咱老張家的墨!」——「粗人」的愛國情懷與特有的機智不由令人讚嘆。如今再看張作霖那幅《浩氣長存》,起筆如虎頭鍘落,收鋒似馬刀劈雪,濃墨在紙背沁出的肌理,多像他軍裝肩章上磨損的金線——粗糲裏藏着不容置疑的硬度。

傳說他曾在軍帳裏以算盤當鎮紙,寫罷「保境安民」四字,隨手將狼毫插在筆筒裏,筆桿上還沾着科爾沁草原的草屑,這等草莽氣與筆墨的碰撞,倒成就了關東書法裏最生猛的氣象。想來本次拍賣會上若再見張作霖墨寶,必將讓我們近距離感受這位傳奇人物的獨特魅力。

張學良:軟禁歲月裏的墨色留白

張學良墨寶

時光再次回溯至1936年的冬夜,溪口的寒雨打在張學良軟禁處窗櫺上,與硯台裏的墨汁一樣冰涼。這位少帥在被禁足的三十載光陰裏,將滿腔思緒化作了文房清供:台北陽明山的書案上,青瓷筆洗裏浸着湘妃竹筆,鎮紙是塊長白山的墨玉,每當月圓之夜,他便對着硯池裡的月影臨帖,行筆間總有未寫完的《滿江紅》在紙端徘徊。

猶記得少帥的《松風聯》,上聯「松聲琴韻」的「松」字豎鈎如長槍拄地,下聯「月影書魂」的「月」字橫折似弓弦未張,筆鋒轉折處的飛白,恰似他被軟禁時鬢角新添的霜色。更令人唏噓的是那幀扇面,背面題着「漢卿學書」四字,鈐印旁有塊淡墨漬,據說是1947年中秋,他望着海峽對岸時,不慎打翻的桐油煙墨——這滴墨漬如今成了最蒼涼的留白,讓後世在揣摩筆意時,總聽見遼東灣的浪聲從紙背傳來。

徐世昌:翰林總統的山水密碼

徐世昌墨寶

光緒年間的翰林院青磚上,至今還留着徐世昌踏過的靴印。

這位「翰林總統」將紫禁城的硃砂硯台帶到了吉林任上,在公署西花廳畫《遠歸圖》時,特意用「烏拉草」灰調墨,讓長白山的黛色滲進宣紙纖維。畫中那葉歸舟的篷頂,皴法取自遼代墓室壁畫的流雲紋,而水波勾線又藏着渤海國瓦當的捲雲紋,這種邊疆與中原的筆墨對話,在他題跋的「雲海蒼茫處,鄉心日夜馳」裏顯影——據說他畫此畫時,案頭總擺着塊夫余國的陶片,讓三千年前的泥土氣息滲入丹青。最妙的是畫中遠山輪廓,細看竟是按吉林城八卦街的布局勾勒,當暮色漫過圈樓的雕梁時,這幅畫的墨色會泛起奇異的青輝,恍若將百年前的吉林城月景,封存在絹本的經緯之間。

這些被歲月摩挲的紙頁,如今仍帶着關東大地的體溫:張作霖墨寶裏的硝煙味,張學良扇面中的海峽風,徐世昌畫卷上的長白月,都在宣紙上凝結成可觸摸的歷史肌理。此次拍賣會的「東北風雲人物墨寶」版塊,無疑為人們提供了一個難得的機會,在欣賞藝術之美的同時,更能深入了解吉林的歷史,感受先輩們的精神世界。

當圈樓的暮鼓與拍賣槌聲重疊時,我們聽見的不僅是文物交易的商業迴響,更是松江水脈在筆墨間的千年奔涌——那些浸透狼毫的血性、暈染絹本的鄉愁、沉澱硯池的哲思,正以墨色為舟,載着東北的文化基因,向未來的晨光裏緩緩擺渡。(記者 冀文嫻)

頂圖:張學良墨寶