《人民日報》海外版副總編輯李舫

清晨的贛鄱大地,總被一層薄霧籠罩。

這霧,是歷史長河奔湧的吐納,是歲月深處的悠嘆。薄霧輕輕覆在南昌城的城頭,為這座英雄城平添幾分蒼茫。當時速三百公里的高鐵如銀龍般呼嘯而過,窗外的田疇、水澤、城郭被壓縮成流轉的光影。就在這現代與古老交錯的剎那,我仿佛聽見——1936年深秋的那聲吶喊,穿透九十載煙雲,在時空隧道中隆隆作響。

這是深埋在贛鄱大地之下的風洞的回響。

南昌風洞,是烽火歲月裏不滅的科學火種,是艱苦卓絕中生長的救亡篇章,是科學家用血汗與生命譜寫的波瀾壯闊的中國航空史詩。

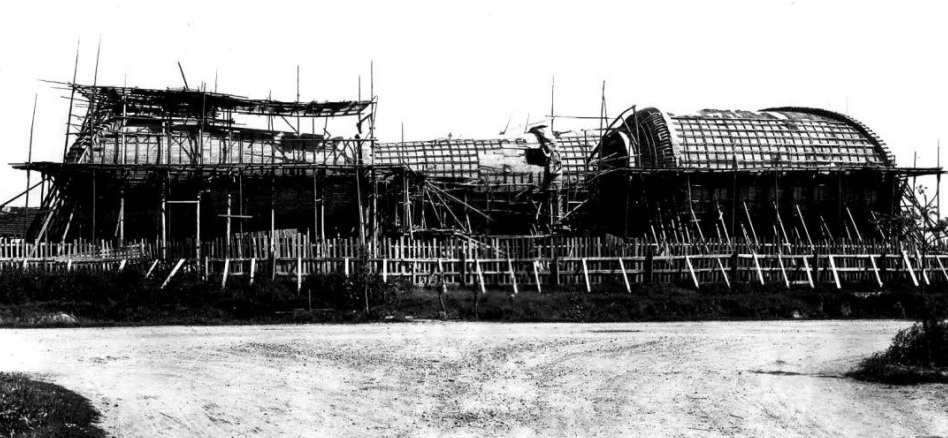

南昌風洞歷史照片。圖源 都市現場公眾號

一

1932年,上海的天空被撕裂了。

日寇的戰機如遮天蔽日的蝗蟲,將萬裏晴空碾作碎末。炸彈拖著尖嘯,在南京路的繁華裏炸出焦黑的傷口,瓦礫堆中升起的硝煙整整幾日不散。中華民族在流血,在哭泣,悲傷擰成一道道纏繞在喉間的絞索。

日本侵略者的飛機在中華天空中如入無人之境,全國為之震驚,然而人們卻束手無策。這痛楚,沿着殘破的江河一路北上,沈沈地壓進了清華大學靜謐的夜色裏。

梅貽琦校長書房裏的那盞燈,已經好幾夜沒有熄滅了。

窗外疏影橫斜。窗內,這位掌舵清華的教育家,緊皺的眉宇間鎖著整個國家的風雨。清華大學已經開始航空人才的培養,但是如何讓人才投身抗戰,報效國家?他猛地推開案頭卷冊,心頭飽蘸的憂憤變成吶喊:

航空救國,勢在必行!

在那個救亡圖存的年代,「欲救中國,必先強航空;欲強航空,必先建風洞」,已成為一代有識之士的共識。這沈甸甸的信念,壓在梅貽琦校長的心頭,讓他徹夜難眠。

這信念,不是書齋裏的清談,不是紙面上的空想,而是民族危亡之際迸發的驚雷。它如一柄利劍,劈開了被絕望籠罩的夜空;又如一束強光,驟然照亮了一條科學救國的道路——那是一條必須用鋼鐵意誌鑿穿黑暗、用知識血肉鋪就前路的荊棘征途。

就在這一年,清華大學組建了工學院,梅貽琦親自兼任工學院院長。在工學院的機械工程系內,設有原動力工程、機械製造工程、飛機及汽車工程三個專業組,成為中國大學創辦航空學科的發源地。三年後,飛機及汽車工程組改稱為航空工業組。

航空工業,如同閃電,照亮了方向,更在雷霆中完成了能量的轉化。它將無形的憂患意識,鍛造成具體的行動綱領;將彌漫的悲憤之情,凝聚為精確的工程藍圖。就在這電光石火的剎那,一個關乎民族命運的命題被鄭重寫下:中國的天空,必須由中國人自己的鐵翼來守護。守護的起點,正是一座能夠托舉鐵翼騰飛的風洞。

於是,這思想的閃電最終化作一顆飽滿的種子,帶着全部的生命密碼與生長意誌,沈潛於贛鄱大地的深處。它將在戰火的焦土中蟄伏,在時代的嚴寒裏積蓄力量,靜待破土而出的時刻——

一座鋼鐵巨構,從此開始了艱難的開篇。

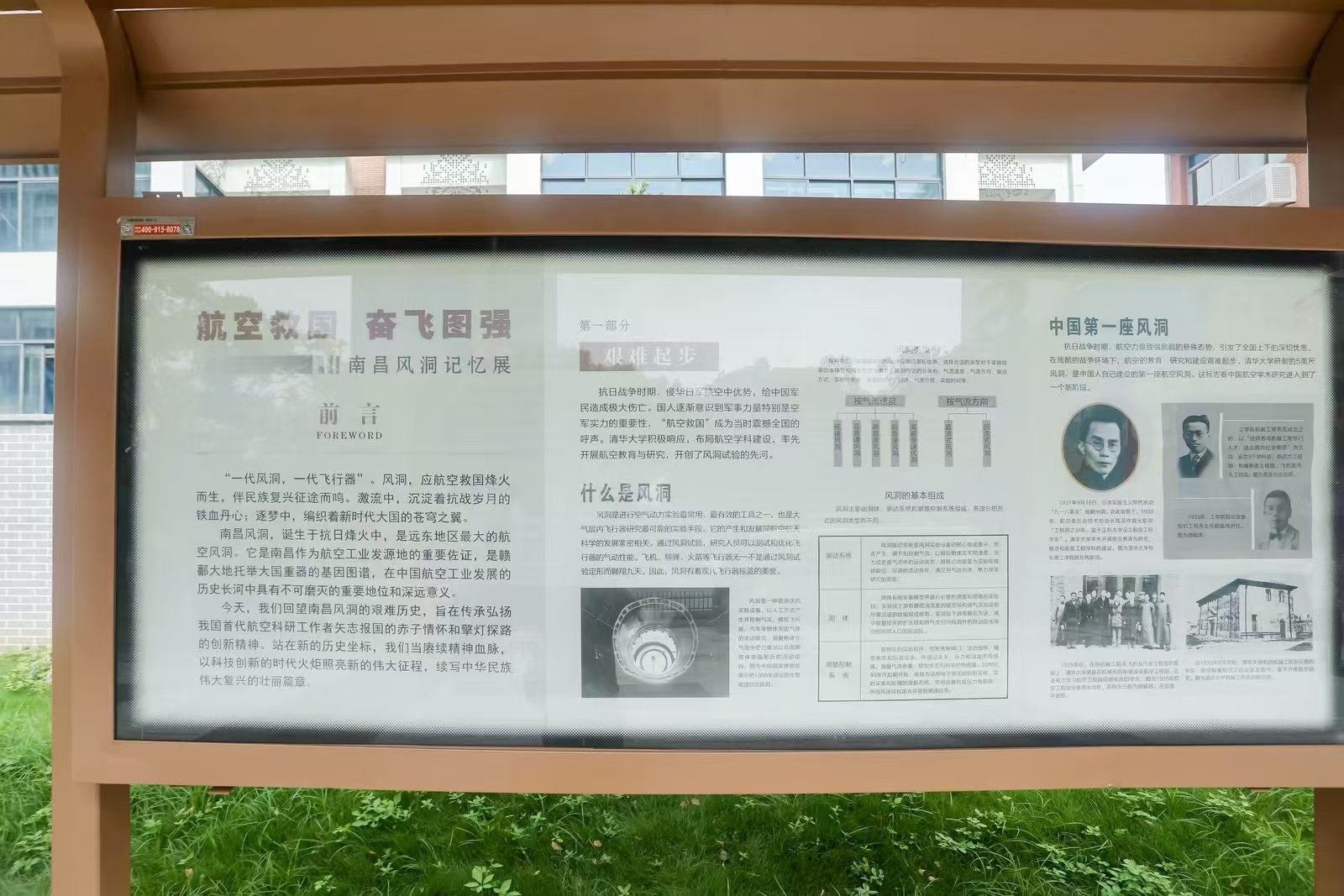

何為風洞?風洞是一種用於模擬氣流環境的實驗設備,是進行空氣動力實驗最常用、最有效的工具之一,它的產生和發展同航空航天科學密不可分。大家所熟知的飛機、導彈、火箭等飛行器,無一不是通過風洞試驗定型而翺翔九天。風洞,不是冰冷的鋼鐵管道,而是一座飛行器誕生前必須叩拜的「鋼鐵殿堂」,一個極限的「魔鬼訓練場」。

南昌風洞記憶展

在這巨型管道的深處,人製罡風呼嘯而過,模擬著九天之上的真實律動。每一寸機身的震顫、每一道翼梢的渦流,都在這裏被精準丈量、反復磨合。從圖紙上的線條,到藍天下翺翔的鐵翼,其間橫亙的,正是這座必須穿越的風之隧道。若無此關,任何精妙設計終是紙上談兵,任何航空夢想皆為空中樓閣。

然而,在那個生死存亡的年代,這片古老的土地卻面臨着最嚴峻的「失語」。可以說,中國航空工業幾近於無,沖天的戰鷹全靠重金求購,即使細小的零件亦付闕如。當「航空救國」的悲鳴響徹雲霄,當救亡圖存的吶喊在每一顆熾熱的心中激蕩,我們民族的天空,卻因缺少這硬核的「科學之錨」,顯得如此蒼白無力。那份支撐一個國家真正挺起脊梁的實驗基石,彼時,還是一片空白。

1936年4月,清華大學校園裏,王士倬教授彎著腰,擰緊了那座五英尺風洞的最後一道螺栓。

閘門開啟,鋼鐵腔體內驟然湧起人造狂飆——每小時一百二十英裏的颶風撕開沈寂,能量比定格於5.05,僅次於加州理工學院的5.5。這一刻,不僅是一座風洞的蘇醒,更是一個民族在航空領域的成年禮。

中國首座5英尺航空風洞研製成功,讓全世界都為之矚目。國際期刊隨之驚嘆:「中國航空研究,自此邁入實證時代。」

呼嘯的氣流,是獻給長夜的星火,更是寫給未來的戰書。

彼時,華北的局勢早已不容樂觀。日軍鐵蹄踏過山海關,盧溝橋畔劍拔弩張,整個北平在刺刀的寒光中微微戰栗,空氣中彌漫著硝煙的味道,每一陣從東邊吹來的風,都裹挾著國土淪喪的危機。清華大學的校園裏,琉璃瓦依舊在日光下流淌著靜謐的光澤,但實驗室裏精密儀器的金屬冷光,卻仿佛成了隨時可能招致災禍的「原罪」。

在這存亡絕續的關頭,保護這縷剛剛點燃的科學火種,已不僅是學術延續,更是一場為民族保留血脈的戰爭。

風洞南遷,成為清華大學的無奈之舉。

於是,一場關乎中國航空命運的選址之爭,在南昌與長沙之間展開。兩座城市,如同歷史天平的兩端,各自都有著厚重的籌碼。最終,南昌以其深厚的航空歷史贏得了這場辯論——作為中國航空中心之一,這裏不僅已有中意飛機製造廠、空軍教導總隊、航空機械學校,更因1923年孫中山先生在此振臂高呼「航空救國」時,那四個字已如不朽的銘文,深深鐫刻進這座城市的肌理,融入了每一位贛鄱兒女的血脈。

毫無疑問,將風洞置於此地,便是將科學的火種,投向了最為肥沃的土壤。

當時的江西政府用最快的速度,連夜劃撥舊飛機場南側二十畝土地。於是,一場變革蓄勢待發。在這片如今被稱為北京西路與丁公路交匯處的土地上,一座遠超之前的鋼鐵堡壘即將拔地而起,它承載的,是一個民族對天空最熾熱的渴望。

1936年11月9日,南昌風洞正式破土動工。

在工地上忙碌的身影中,華敦德博士尤為關鍵。作為世界航空學界泰鬥西奧多·馮·卡門的得意門生,他帶來了導師在空氣動力學領域的深厚學養,更帶來了當時國際頂尖的航空工程理念。馮·卡門,這位後來被譽為「美國航天之父」的科學巨擘,其理論正通過華敦德博士,在這片東方的土地上生根發芽。

華敦德博士俯身在鋪開的藍圖之上,以精密計算校準著風洞每一處曲線的弧度。田野裏,張捷遷教授正深一腳淺一腳地踩在泥濘的基坑裏,親自監督那3.5英寸薄殼混凝土的澆築——這層相對輕薄的殼體,卻要穩穩托舉起直徑達34英尺的龐然大物,其設計膽識、施工精度,在當時中國建築領域堪稱驚世之舉。

與此同時,江西本土的智慧也在深深融入這項現代工程。

南昌建築師黃學詩率領當地工匠,將贛鄱大地特有的紅壤燒製、泛著千年窯火青灰的青磚,一磚一瓦地嵌入建築的基座,讓贛鄱的泥土與外來的鋼鐵緊緊相擁。

如此這般,這座風洞從設計之初就彰顯著創新的鋒芒:洞在許多方面都是中國首創,例如應用薄殼理論建造方法,風洞口徑可以在10至15英尺之間切換,展現出超越那個時代的前瞻性;由民國政府中央研究院精心打造的螺旋槳,轉動著自主研製的決心;獨創的滑動支架系統,巧妙化解了露天施工的溫度應力難題。南昌風洞除了那臺作為心臟的500馬力英國電機,這座鋼鐵巨構的每一寸肌理,從筋骨到血肉,都深深鐫刻著「中國製造」的倔強。

1937年7月,馮·卡門遠渡重洋,應約踏上南昌的土地。

這位匈牙利裔科學家,在目睹那座即將竣工的鋼鐵堡壘時,不禁為之震撼。他沿着尚未完全幹燥的混凝土通道緩步前行,手指輕撫過光滑的洞壁,最終在巨大的試驗段前駐足。

「不可思議!」馮·卡門推了推眼鏡,聲音因激動而微微發顫。此後他在回憶錄中贊譽:「這座風洞是當時世界上最大的風洞之一,比加州理工學院的要大50%!」

此刻,洞體混凝土外殼已完全凝固,在夏日的陽光下泛著青灰的色澤;螺旋槳葉片經過精心拋光,閃爍著冷峻的金屬光芒;所有輔助設施均已就位,只待那臺五百馬力的英國電機完成安裝,便可讓這座神奇的風洞發出震撼世界的怒吼。

馮·卡門在當天的考察筆記中寫道:

中國人用最少的資源,創造了最大的可能。這座風洞不僅將改變亞洲的航空格局,更將重塑世界航空研究的版圖。

在離昌前,他甚至與華敦德等弟子徹夜長談,為風洞研究提出了諸多開創性的建議。

關於南昌風洞,多年後馮·卡門在回憶錄中寫道:

1937年夏末我到達南昌時,風洞已快竣工。主體混凝土外殼已經澆註好,發動機和螺旋槳也已經定了貨,平衡設備正在製造。這座風洞比加州理工學院的那一臺要大50%,是當時世界上最大的風洞之一。

這次中國之行,在他的回憶錄中以「中國航空發展初期」為題,用整整一章的篇幅進行詳細描述。

然而歷史的轉折總是猝不及防。就在馮·卡門離開後不到一周,1937年7月7日,盧溝橋的槍聲撕裂了華北的夜空。戰爭的陰雲迅速南移,日軍戰機開始對南昌進行頻繁空襲。炸彈如雨點般落在風洞周邊,每一次爆炸都震得鋼筋框架嗡嗡作響,仿佛這座未及展翅的鋼鐵巨鳥在炮火中發出悲鳴。

1938年3月,在日寇一次蓄意的精準轟炸中,一枚重型炸彈直接命中風洞底部。據戰後勘查報告記載:「距地面十英尺以下的鋼筋水泥全部崩毀」。這座承載著中國航空夢想的科學豐碑,在升騰的濃煙與烈焰中緩緩傾頹,最終化作一堆觸目驚心的鋼鐵殘骸。

那個本該響徹雲霄的風洞,終究沒能等來它的第一次轟鳴。馮·卡門的贊嘆,只能遺憾地留在了中國航空檔案裏,在這片滿目瘡痍的土地留下無盡的嘆息。

1952年「南昌風洞舊址」位置示意圖。圖源 都市現場公眾號

二

風洞在日軍的轟炸中轟然傾頹,鋼鐵的骨架化作滿地殘骸。

然而,那些參與建造的人,卻不甘心。

畢竟,高翔的靈魂已經註入每一個參與者的血脈。圖紙可以卷起帶走,數據可以默記於心,那份要讓中國航空翺翔九天的信念,已然成為無法摧毀的精神火種。一群懷揣著科學救國之夢的知識分子,攜帶着比生命更珍貴的藍圖,踏上了一場跨越千山萬水的悲壯遷徙。

1938年1月,連天烽火中,清華大學航空研究所的師生們開始了輾轉南下的征程。他們先是抵達成都,在戰時的艱難條件下稍作喘息,最終在昆明白龍潭的一處幽靜山谷中找到了落腳之地。

這裏沒有南昌那般宏大的工地,只有簡陋的校舍和搖曳的煤油燈影。

在昏暗的燈光下,莊前鼎、馮桂連等教授小心翼翼地鋪開從戰火中搶救出來的南昌風洞設計圖。圖紙上密密麻麻的標註,記錄著那個未竟的夢想。他們深知,在戰時條件下重建同等規模的風洞已無可能,但讓中國航空延續血脈的決心從未動搖。經過無數個不眠之夜的論證,他們決定因地製宜,建造一座口徑5英尺的小型風洞——尺寸雖只有南昌風洞的三分之一,卻完整保留了滑動支架、薄殼結構等凝聚著智慧結晶的創新設計。

1939年,當昆明風洞在西南邊陲的山谷中轟然啟動,那熟悉的氣流呼嘯聲再次響起。這聲音雖不及南昌風洞設計中的那般雄渾,卻在每一個人心中激起了更深的回響。那不僅是空氣在管道中奔湧的物理聲響,更是南昌那座鋼鐵堡壘穿越時空的吶喊,是中華民族在危難中不屈不撓的精神宣言。

誕生於烽火中的小型風洞,如同在廢墟中重新燃起的星星之火,雖然微弱,卻將照亮中國航空工業在戰亂中艱難前行的道路。

在昆明山谷的簡陋工棚裏,科研人員借著煤油燈的光暈,將一個個精心打磨的木質機翼模型放入風洞。他們調整著攻角,記錄着數據,在數據紙上勾勒出中國戰機未來的輪廓。那些曾在南昌圖紙上未竟的氣動實驗——關於翼型弧度、關於阻力系數、關於升力效率,都在這裏獲得了第二次生命。

這裏,成為了抗戰時期中國航空工業在西南邊陲的「秘密實驗室」。蒼天無言,群山不語,它們在山巒之間守護著中國航空的秘密。

當時還是西南聯大航空系年輕學子的郭永懷,常常久久佇立在風洞前。這位未來的「兩彈一星」元勛,在心中默默期待:每當風洞啟動,那股人造狂飆呼嘯而過,人們閉上眼睛,便能「看見」南昌那座鋼鐵堡壘——它的殘骸雖深埋於廢墟,但其不屈的骨架,卻仿佛在這西南的氣流中一次次重新站起,發出沈默而堅韌的咆哮。

物理意義上的風洞殘骸,永遠地留在了南昌的土地上,化作了歷史的傷痕。然而,它所承載的科學精神、設計智慧、救國理想,卻如同不滅的星火,跨越了烽火與山河,以另一種更深刻的方式,深度參與並滋養了中國航空事業最艱難、最關鍵的早期探索。這縷從廢墟中升騰而起的精神之火,遠比任何鋼鐵造物更為持久,它照亮了一條絕處重生之路。

這是一段深埋在古城的鋼鐵往事,經過了歲月的淘洗,從未被泯滅,質樸的南昌人更是從未忘記。在日軍的轟炸間隙,當硝煙尚未散盡,許多普通市民便冒著紛飛的炮火,蹚過滾燙的瓦礫,從風洞的廢墟中一寸寸撿拾扭曲的鋼筋。他們將這些冰冷的金屬,小心翼翼地藏進地窖、埋入菜園,仿佛收藏的不是廢鐵,而是一個民族等待重燃的火種。在他們樸素的信念裏,這些鋼筋終有一日會再度挺立,托起中國的天空。眾多守護者中,工匠李老栓的故事尤為動人。他在廢墟中尋覓多日,終於找到幾塊風洞遺存的黃銅零件。這位老匠人沒有將其變賣換糧,而是在自家後院支起小小的熔爐,將那些曾屬於國家重器的銅件熔煉重塑,鑄成一只古樸的銅鼎。鎏金的刻刀在鼎身遊走,留下「航空救國」四個遒勁的大字。幾十年過去了,古稀之年的老匠人手捧銅鼎交給兒子:「這鼎裏,熔著咱們南昌的骨氣。」

如今,這只飽經風霜的銅鼎靜靜地陳列在南昌航空博物館的展櫃中。歷經近一個世紀的滄桑,其表面已覆上斑駁的銅綠,但在專業燈光的照射下,那四個深刻的大字依然熠熠生輝。那不僅是熔爐的余熱,更是一座城市從未涼下去的熱血。

這些散落在民間的鋼筋,這只傳承著精神的銅鼎,以及後來在昆明重建的風洞一起,共同構成了一個完整的敘事:物質可以被摧毀,但精神的基因一旦植入血脈,便會在時代的土壤中持續生長,終將撐起一個民族的脊梁。

風洞的廢墟,如同一道深深刻進城市肌理的傷痕,卻在歲月流轉中,升華為一座無形的精神豐碑。毫無疑問,在南昌,風洞以另一種形式獲得了永生——它活在每一代航空人的理想裏,活在每一個普通人的堅守中。

在北京西路與丁公路交匯處的那片空地上,再不見鋼鐵的骨架,只剩下瘋長的野草與往來的車流。然而,每當有年輕的後輩問起這片空地的過往,白發蒼蒼的老南昌人總會停下腳步,目光穿越時空的帷幕,篤定地指向那片虛空:「瞧見沒?那裏,曾經立著一座能讓整個中國飛起來的風洞。」

讓整個中國飛起來!

南昌風洞!

這並非縹緲的傳說,而是一座城市刻骨銘心的集體記憶。這份記憶,並未隨着戰爭的結束而封存,中國航空人矢誌報國的赤子之情和擎燈探路的創新精神卻從未止步,反而在新中國成立的曙光中,化作了重建家園、續寫夢想的磅礴熱情。

1951年,帶着歷史的囑托與未來的期許,國營320廠(即後來的洪都機械廠)在南昌正式組建。在第一批奔赴建設工地的工人中,不乏熟悉的面孔——他們正是當年那些冒著炮火從廢墟中撿拾鋼筋的工匠們的後代。父輩們珍藏的、已被摩挲得發亮的圖紙,此刻在他們手中重新展開;父輩們未竟的誓言與夢想,此刻由他們接續。在青雲譜機場旁,他們用竹木搭建起簡易的工棚,用榔頭和智慧敲打出新中國航空工業的雛形,誓要重圓那個在戰火中隕落的航空夢。

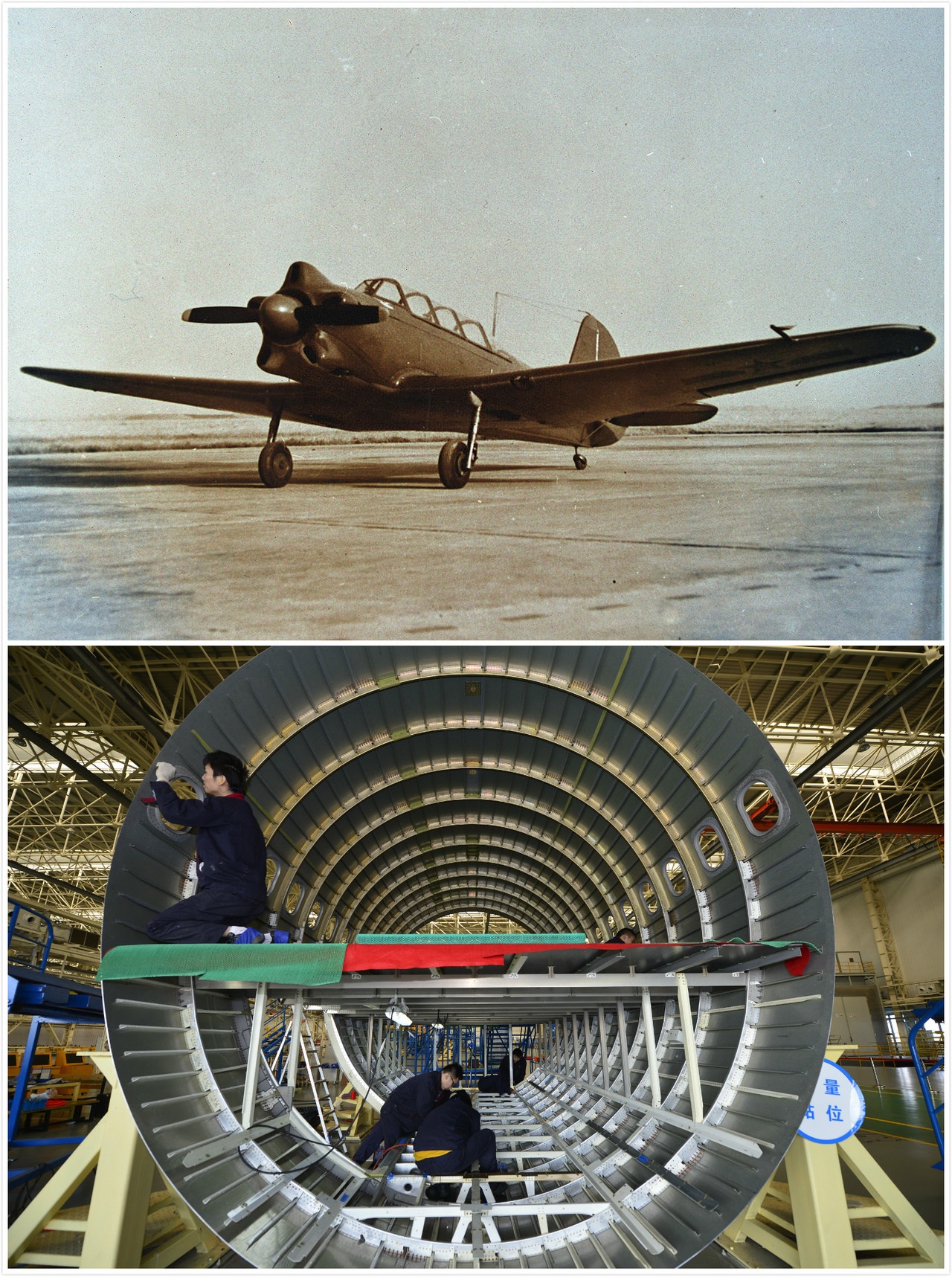

1953年11月,中國人民解放軍軍事工程學院空軍工程系開始建設FL-5風洞,這是新中國成立後建造的第一座1.5米量級低速回流風洞。1954年7月3日,歷史的指針仿佛為之定格。南昌的天空碧藍如洗,初教-5飛機——這架從圖紙到零件都烙著「中國製造」印記的初級教練機,在無數道熾熱目光的註視下,在跑道上起步、加速、昂頭,最終輕盈地躍入蒼穹。飛行員特地駕駛著這架飛機掠過風洞舊址上空,銀色的機翼在陽光下劃過一道優美的弧線,向那片沈默的廢墟、向那段烽火的歲月,致以最崇高的敬禮。

不久,毛澤東主席親筆簽署的嘉勉信飛抵南昌,信中寫道:這在建立我國的飛機製造業和增強國防力量上都是一個良好的開端。

當這振奮人心的消息,傳到風洞舊址,廢墟上的每一株野草仿佛都在暖風中挺直了腰桿,它們以頑強的生命姿態昭告世人:南昌風洞,那未及奏響的鋼鐵序曲,終於在新時代航空人的手中,化作了響徹雲霄的壯麗樂章。那深埋於瓦礫之下的報國精魂,也在此刻得以安息與升華。

上圖為國營洪都機械廠(今中航工業江西洪都航空工業集團有限責任公司)研製的新中國第一架飛機雅克-18型(初教5)(資料照片);下圖為中航工業江西洪都航空工業集團有限責任公司工人在車間內組裝國產大飛機C919機身部分。圖源 新華社

三

歷史的車輪碾過烽火與泥濘,滾滾向前。

那深埋在南昌廢墟下的精神火種,卻從未在時代的煙塵中熄滅,反而在歲月的長風裏愈燃愈熾,最終化作照亮中國航空百年征程的熊熊烈焰。

從贛鄱大地第一個鋼鐵巨構的殘骸,到翺翔藍天的C919大型客機——這條路,中國人走了一個世紀。

1958年,就在初教-5翺翔藍天四年後,一座直徑2.25米的低速回流風洞在南昌拔地而起。它不再是戰火中夭折的巨構,而是新中國航空工業自主設計的堅實基石。在風洞中吹過的風,為強-5強擊機的凌厲突防、為初教-6教練機的穩健翺翔,提供了最關鍵的氣動數據支撐,它們是共和國航空裝備體系最初的脊梁。

時間的指針劃過半個世紀。2012年,JF-12復現風洞橫空出世,它已能模擬馬赫數5-9的飛行環境——那是通往高超聲速領域的門檻,是新一代航空航天器必須征服的疆域。

到了2023年,JF-22超高速激波風洞通過驗收,其模擬能力達到了震撼世界的30馬赫。這一刻,中國不僅追上了世界腳步,更在激波風洞技術領域實現了對西方20-30年的領先,將發展的主動權牢牢握在自己手中。

這些跨越時代的「風洞家族」,血脈裏都流淌著同一個基因——那是南昌風洞在圖紙上繪就的薄殼理論,是華敦德、張捷遷註入的創新膽識,是「中國製造」的倔強在新的歷史維度下的磅礴回響。

站在瑤湖機場的觀景台上,晨光為流線型的機翼鍍上金邊。當C919舒展雙翼,在跑道上加速、昂首、離地,最終掙脫地心引力的那個瞬間,我的眼眶忽然濕潤了——原來,那座沈睡在歷史深處的南昌風洞,從未真正消失。

它向世界宣告:那座深埋在1936年南昌地下的鋼鐵構造,歷經近百年風雨,終於長成了支撐中國翺翔於世界航空之林的錚錚鐵骨。這是一場跨越世紀的接力,也是一次震撼世界的精神涅槃。

這一刻,從被炸毀的鋼鐵巨構到翺翔藍天的國產大飛機,從「航空救國」的吶喊到「航空強國」的現實,歷史的回響完成了它最圓滿的和鳴。那些未曾熄滅的火種,終於在這個新時代,綻放出最絢爛的光芒。

南昌,這座深植航空基因的城市,早已將飛行的夢想熔鑄進自己的血脈。

南昌風洞原址

在北京西路與丁公路交叉路口以北的南昌風洞原址廣場,昔日的飛機場區已湮沒於歷史長河,一方樸素的石碑靜靜矗立,上面鐫刻著「南昌風洞原址」六個大字。廣場中央的圓形地雕復刻了15英尺風洞設計圖稿,讓人恍若步入歷史現場。來自天南地北的遊客在此駐足,聽導遊講述那段烽火中的科研傳奇。

在洪都航空工業集團的展廳裏,一場跨越時空的對話每天都在無聲地進行著。1936年南昌風洞的精密模型,與現代C919客機閃著金屬光澤的真實部件並肩陳列。前者是夢想的藍圖,後者是現實的豐碑;一個承載著「航空救國」的悲壯,一個彰顯著「航空強國」的自信。

每年金秋舉辦的南昌飛行大會,已成為這座城市最動人的儀式。當國產戰鷹呼嘯著掠過天際,巨大的銀幕上總會播放那部關於南昌風洞的紀錄片。鏡頭裏,華敦德教授泛黃的手寫紙,變成了當代工程師電腦屏幕上跳動的三維模型;張捷遷教授在泥濘工地上的單薄身影,幻化為總裝車間裏交替閃現的機械臂。

從孫中山先生在此播下「航空救國」的理想,到如今成為國家航空裝備的重要研發製造基地,南昌用整整一個世紀的時間,將自己鍛造成了中國航空史上不可替代的坐標。從篳路藍縷到星辰大海,從未改變的,是那片讓中國翺翔於世界之巔的赤子之心。

這哪裏是冰冷的鋼鐵傳承?這分明是燃燒了近百年的精神接力。從抗戰烽火中的蹣跚起步,到新時代的鯤鵬振翅。

從抗戰時期在炮火中繪製藍圖的知識分子,到新中國在第一線揮汗如雨的工程師,再到新時代在計算機前推演創新的科研人員——這根接力棒在一代又一代人的手中傳遞,溫度不減,光芒愈亮。每一道新的航跡,都在續寫着「航空強國」這部長卷的最新篇章。

風洞無言,山河為證。

南昌古城的心跳,始終與中國航空的每一次騰飛同頻共振。贛鄱大地的風,吹拂過二十世紀二十年代的鋼鐵骨架,也吹拂過今天的航空新城。

這,就是穿越百年、激蕩不息的風雷之頌——它起於贛鄱大地上一座沈默風洞的無聲驚雷,終將響徹民族復興的萬裏蒼穹。

作者簡介:

《人民日報》海外版副總編輯,高級記者,中國人民大學文藝學博士,魯迅文學獎獲得者。擔任「五個一工程」獎、中國電影華表獎、中國電視金鷹獎、魯迅文學獎、徐遲報告文學獎、豐子愷散文獎等評委。代表作有《春秋時代的春與秋》《在火中生蓮》《沈淪的聖殿》《飄泊中的永恒》《千古斯文道場》等,編、譯、著作四十余部,出版著作有《魔鬼的契約》《在響雷中炸響》《紙上乾坤》《自在心靈》等。擔任中國文學「絲綢之路」大型名家精品文庫主編;擔任紀念改革開放四十年特輯《見證》主編;擔任新世紀散文精品文庫「觀天下」主編。